Schlussfolgerungen aus vier Jahren Beschäftigung mit einer städtischen Straße

| Claudia Döring |

Eine Straße aus sich heraus und für Bürger*innen stimmig zu gestaltet, ist ein Anliegen, das die Verwaltung alleine nicht leisten kann. Das ist zu zeitintensiv und sprengt ihren Arbeitsrhythmus. Denn eine Straße lebt auch in der Nacht und ganz früh am Morgen. Sie ist ein eigener Kosmos, den es gilt, in seinen vielen Facetten wahrzunehmen.

Die Straße – und zwar jede innerstädtische in Europa – erzählt viel, wenn man/frau sich auf sie einlässt. Sie hat zumeist eine lange Geschichte, hat viele Kämpfe erlebt und eigene Feste und Bräuche hervorgebracht. Stadtführer*innen sind eine unentbehrliche Quelle, auch die Stadtschreiber*innen. Sie gilt es von Anfang an mit einzubeziehen, nach der Essenz des Raumes zu befragen und für eine weitere Mitplanung zu gewinnen.

Die dort Wohnenden, dort Arbeitenden, die sich um den öffentlichen Raum Kümmernden, die auf der Straße Lebenden haben ebenfalls viel zu berichten. Wir wissen, dass v.a. männliche Nutzer zwischen 20-45 Jahren die Straße dominieren, auch Anwohnende, wenn es um ihr vermeintliches Recht auf Parkplatz und Ruhe geht. Doch wie steht es mit denen, die gerne in die Stadt gehen, sich dort für Demokratie einsetzten, sich mit Andersdenkenden austauschen wollen? Und wie steht es mit den Leisen, die sich nicht zu Wort melden – aus Scham oder weil sie gehandicapt oder Kinder sind? Auch sie gilt es, mit einzubeziehen, ihre Sicht aufzuzeichnen und zu vertreten. Die Natur mit ihren Pflanzen und Lebewesen bedarf ebenfalls eines Sprachrohrs. Die Verwaltung kann den Raum aus Zeitgründen nicht in seiner Breite und Tiefe erfassen, aber vielleicht wir Unruheständler*innen und Zeitmillonär*innen, die wir Interesse an Geschichte, am Austausch haben und regional etwas bewirken wollen.

Doch wie können wir vorgehen?

Sollte uns ein Ort besonders zusagen, nehmen wir von zu Hause einen Stuhl mit und setzen uns, um den Platz wahrzunehmen zu verschiedenen Tages – und Jahreszeiten. Gut, wenn wir begleitet werden. Wichtig aber ist, dass wir nach außen sichtbar machen, dass wir offen und ansprechbar sind. Dazu braucht es neben Gestaltungsideen vor allem Mut!

Wie mache ich das deutlich?

Durch eine photovoltaikbetriebene Wohnzimmerlampe. Durch Kreidezeichnungen am Boden, die wir später mit Wasser wieder entfernen. Ein weiterer mitgenommener Klappstuhl bietet einem Passanten oder einer Passantin die Chance, sich dazuzusetzen. Es geht um ein gemeinsames Wahrnehmen. Was ist das Besondere hier, wie riecht es, fühle ich mich sicher, was wächst auf dem Pflaster, was höre ich? Wer kann Auskunft geben über den Raum? Wie komme ich mit dem Gegenüber in Kontakt?

So wird der Raum nach und nach vertrauter. Wir erfahren immer mehr und beginnen mit unseren Notizen. Der Verkehrspolizist kennt die Ungeduldigen und tausend Ausreden; die Straßenreinigung die Witterungsverhältnisse und menschliche Bedürfnisse; der Bettler die Einkaufsgewohnheiten und Wege der Tourist*innen; die Allgemeinmedizinerin die gesundheitlichen Belastungen für Kinder; die Anwohner*innen die Stolperstellen, aber auch die Hilfsbereitschaft der Mitmenschen. Mit der Zeit formt sich ein Bild über die Probleme dieses Ortes, aber auch über deren Lösungen.

Wir Stuhldisteln haben in den letzten Jahren an den Oktobersonntagen ein Wohnzimmer auf dem Gehweg aufgeschlagen, mit Kreide einen Tisch aufgemalt, uns auf mitgebrachte Stühle gesetzt und über ganz unterschiedliche Facetten gesprochen, den Raum betreffend: über die Notdurft, über mehr Grün, über die Geschichte der Straße, über den Handel. Ein sachkundiger Gast wurde geladen, der mehr wusste als wir, so erweiterten wir unser Wissen, auch die Passant*innen, die neugierig stehen bleiben. Alles spielt sich ja in der Öffentlichkeit ab. Den Impulsen folgend, sprechen wir über den Ort, um ihn stimmig zu verbessern.

Eine Luftbildaufnahme des Tals hatten wir auf einen Maßstab 1:150 übertragen und laminieren lassen, so konnte die Kreidezeichnung durch das Laminat einen Tisch ersetzen. Plötzlich hatten wir eine Draufsicht vor Augen, konnten die Schwachstellen kennzeichnen und Fähnchen setzen, was wir ändern wollen und wo wir Verbesserungsvorschläge sehen.

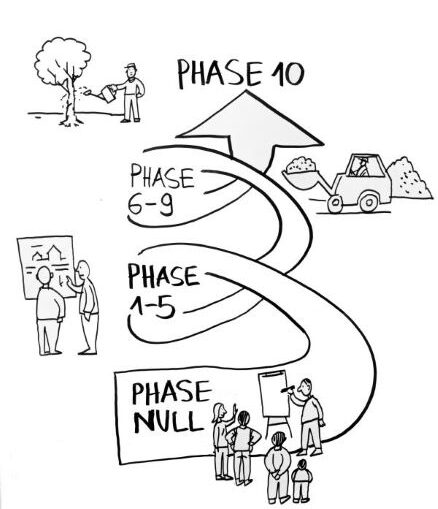

Zehn Phasen © Christoph Gremmer

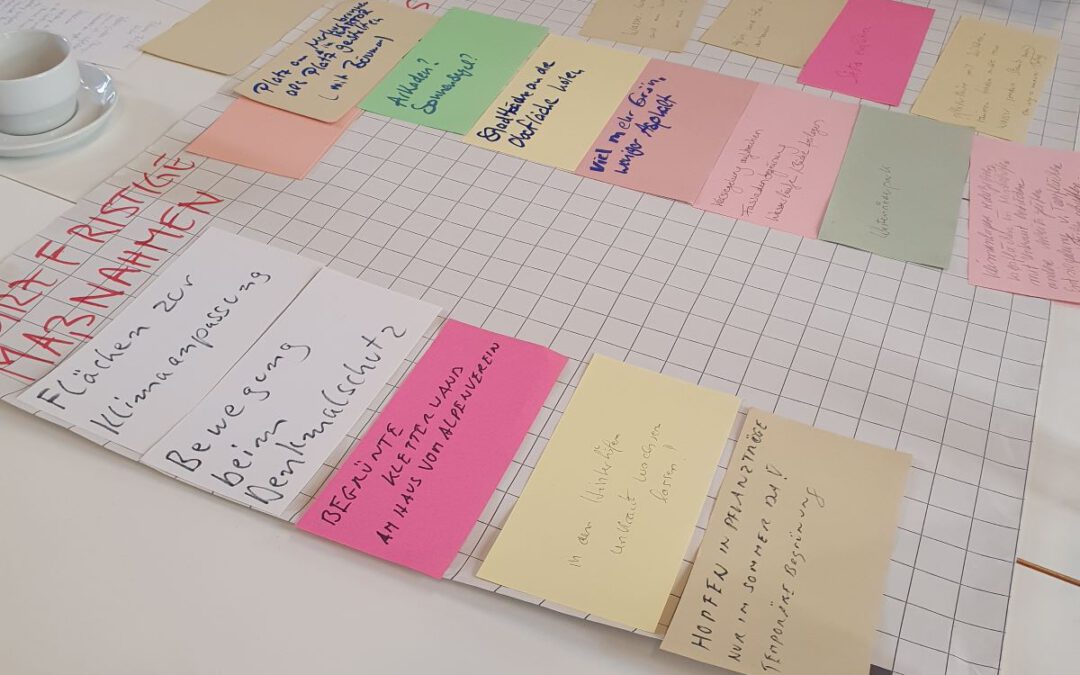

Aber sind diese auch realistisch, lassen sie sich umsetzen? Welche Rahmenbedingungen gibt es? Wer von der Verwaltung kann uns Auskunft geben? Liegen Leitungen und Kanäle, wo wir uns einen zusätzlichen Baum wünschen? Welche Fassadenbegrünung erlaubt der Denkmalschutz? Können Radbügel einfach auf den Straßenrand versetzt werden? Wo und wem können wir einen Wandel vorschlagen?

Wenn sich dann, wie in München, Ansprechspersonen in der Verwaltung finden, die in einer segmentierten Behörde weiterführende Informationen besorgen und bereitstellen, dann lassen sich unsere Ideen konkretisieren.

Geschichtsführung der Tal-Gipfel Teilnehmenden durchs Tal von Claudia Döring © Caroline Klotz

Wir befinden uns ja immer noch in der Vorplanungsphase, im ersten wichtigen Schritt

Was braucht man dazu?

- einen eigenen Stuhl

- eine*n Mitstreiter*in ebenfalls mit eigenem Stuhl, eine zusätzliche Sitzmöglichkeit für interessierte Passant*innen

- einen laminierten Plan der Straße 1:100 oder 1:150

- eine Klarsichtfolie für das Sichtbarmachen der unterirdischen Situation

- einen Zeigestock

- einen Notizblock oder einen Laptop

- einen Draht zur Verwaltung, die an Partizipation interessiert ist

- den Wunsch, vom Wahrnehmen und Wissen zum Wollen und Wandeln zu kommen

- und viel Zeit

Die weiteren Schritte liegen nun bei Politik und Verwaltung, ihnen gilt es unsere Vorschläge zu unterbreiten. Unsere Idee: einen Workshop mit ihnen durchzuführen und ihnen unsere Handlungsempfehlungen in schriftlicher Form zu überreichen. Wie kann man die Bürger*innen nun bei der weiteren Gestaltung in den einzelnen Phasen mit einbeziehen? Das wird sich zeigen.

Die Straßengestaltung ist stark von Sicherheits- und Haftungsfragen bestimmt, Vorschläge von Bürger*innen drohen in der weiteren Umsetzung, in den Planungsphasen eins bis fünf zu verschwinden. Seit der Umwidmung in eine Fußgängerzone hat die Stadt mehr Bestimmungsrecht und ist weniger stark an Gesetze gebunden.

Straßen sollten auf kommunaler Ebene nicht auf das reduziert werden, was sie auf Bundesebene durch die Straßenverkehrsordnung (StvO) sind: auf die Funktion, von A nach B und zurück zu gelangen. Was ist, wenn man/frau sich in A aufhalten will? Wenn dort Versammlungen stattfinden und politische Teilhabe aufgewertet werden soll? Wenn die Straße luft-, wasser- und klimaausgleichend wirkt und einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten soll? Und was macht diese Straße zu einer speziellen, zu einer individuellen? Was sind ihre Besonderheiten: geologisch, bau- / versorgungstechnisch und geschichtlich? Durch welche gestalterischen Maßnahmen kann man ihr gerecht werden und sie stimmig erlebbar machen?

Autorin:

Claudia Döring, Studium der Soziologie an der LMU mit Schwerpunkt Stadtsoziologie, in den 1980er Jahren Initiatorin von ökologischen Miethaussanierungen im Münchner Stadtteil Haidhausen. Wechsel zur Bildungsberatung 1995, weil ökologisches Bauen seit der Wende einen schweren Stand hat, Spekulation aber mit Grund und Boden seitdem floriert. Mitgründerin der Genossenschaft Wagnis im Jahr 2000, seit 2015 selbsternannte „Mithüterin des öffentlichen Raums“ mit eigener Homepage www.stuhldisteln.de.

Dieser Text stammt aus dem Online-Magazin STANDPUNKTE 01./02./03.2024 zum Themenschwerpunkt “Öffentlicher Raum”