| Dirk Höppner und Dr. Herbert Stepp |

Ursachen

Die Stadt zieht überdurchschnittlich viele (meist junge, gut qualifizierte) Menschen aus dem In- und Ausland an – dank starkem Arbeitsmarkt in Tech/Industrie/Finanzen, exzellenten Hochschulen und Forschung (LMU/TUM), hoher Lebensqualität und internationaler Erreichbarkeit. Agglomerationsvorteile (dichte Netzwerke, schnelle Karriereschritte, Dual-Career), lebendige Kultur sowie ein starkes Standortimage verstärken den Sog; viele Studierende bleiben nach dem Abschluss. So entsteht dauerhaft ein positiver Wanderungssaldo, der das Bevölkerungswachstum treibt – trotz hoher Mieten.

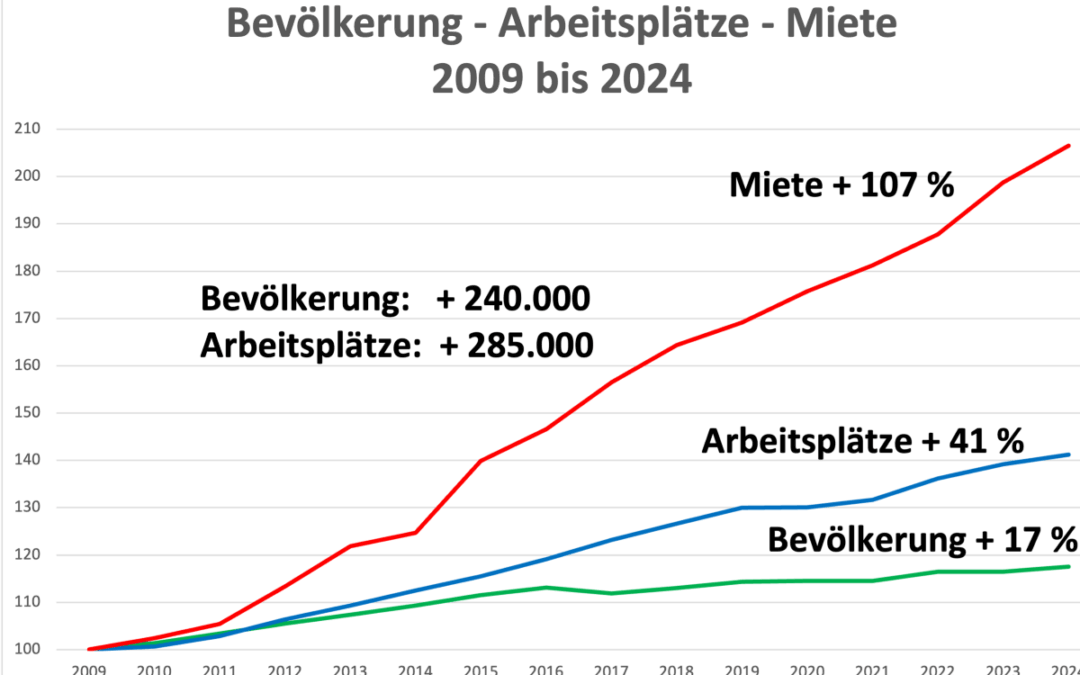

Aber wie drücken sich diese Zuwächse in Zahlen aus (Zeitraum von 2009 bis 2024)?

Die Bevölkerung wuchs durchschnittlich um 15.000 Einwohner pro Jahr, die Anzahl der Arbeitsplätze stieg um knapp 18.000 pro Jahr und jedes Jahr (nicht in dieser Grafik) stieg zudem die Anzahl der Studierenden um knapp 3.000, heute hat München über 140.000 Studierende.

Wenn man sich die Altersstruktur der Zuwanderung ansieht, so sind es ausschließlich die 18- bis 30-Jährigen, die zuziehen, in allen anderen Altersgruppen gehen die Menschen (eher) aus München weg.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass München wächst, weil vor allem junge Menschen unter 30 Jahren nach München kommen, wegen Arbeit oder Ausbildung.

Auswirkungen

München ist nicht mehr im Gleichgewicht, das Wachstum wird immer asymmetrischer. Die Folgen sind Verdrängung, soziale Spaltung und ein schrumpfender Anteil an bezahlbaren Wohnungen.

Die Infrastruktur (ÖPNV, Kitas, Schulen, Gesundheit) stößt an Kapazitätsgrenzen; Verkehr, Pendlerströme, Lärm und Luftschadstoffe nehmen zu. Flächenknappheit fördert Verdichtung, Versiegelung und Hitzeinseln, während steigende Gewerbemieten kleinteilige Läden, Kultur- und Sozialnutzungen verdrängen. Trotz hoher Steuereinnahmen steigen Investitions- und Betriebskosten, sodass Kommunalfinanzen und Personalgewinnung (v. a. soziale Berufe) unter Druck geraten. Unterm Strich sinkt vor allem die Lebensqualität für mittlere und niedrige Einkommen – und die Konfliktlinien um Raum, Preise, Wohnungen, Verkehrs-, Grün- und Erholungsflächen werden schärfer.

Lösungsansätze

In diesem Artikel soll beleuchtet werden, wie das Umland dazu beitragen kann, die negativen Folgen des Wachstums von München zu verringern. Sowohl München als auch der Freistaat Bayern sowie der Bund könnten umfangreich dazu beitragen, hier soll jedoch ausschließlich ein möglicher Beitrag des „Umlandes“ in Betracht gezogen werden.

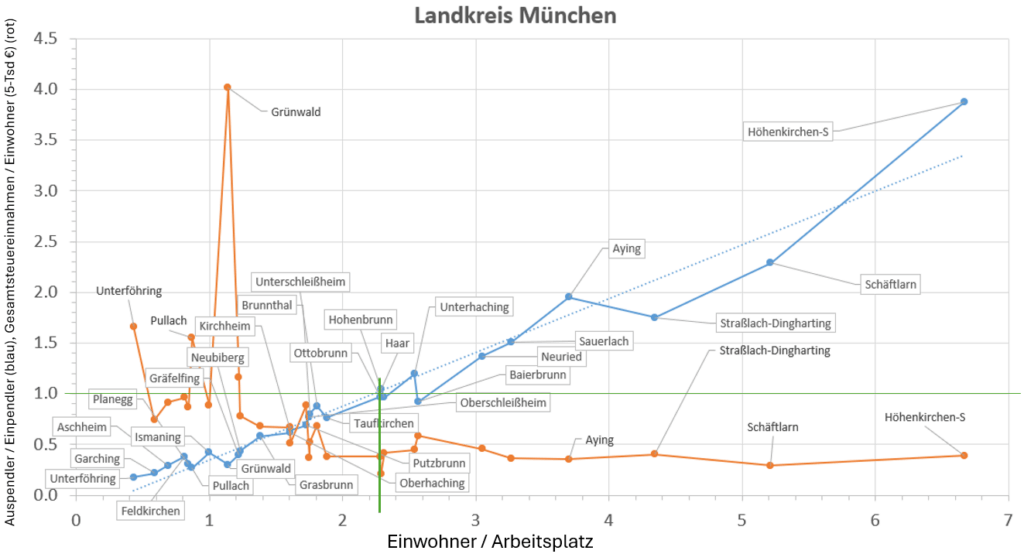

Wie man anhand der untenstehenden Grafik erkennen kann, sind die wirtschaftlich erfolgreichsten Gemeinden diejenigen, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und keine Wohnungen, d. h. wenige Einwohner pro Arbeitsplatz aufweisen. Ein ausgewogenes Verhältnis äußert sich in den Pendlerströmen. Ein anstrebenswertes Ziel wäre es, gleich viele Ein- wie Auspendler zu haben. Man bräuchte dann für jeden Arbeitsplatz etwa 2,2 Wohnraumplätze. 18 von 29 Landkreisgemeinden aber haben zu wenig Wohnraum für die in der Gemeinde angebotene Zahl von Arbeitsplätzen.

Sieht man sich die rote Linie der untenstehenden Grafik an, profitieren vor allem die Gemeinden, die einen deutlichen Arbeitsplatzüberschuss aufweisen. Insgesamt hatte der Landkreis München im Jahr 2023 ca. 260.000 Arbeitsplätze bei 353.000 Einwohnern und somit einen deutlichen Überschuss an Arbeitsplätzen im Vergleich zum restlichen Bayern. In München gibt es pro Arbeitsplatz 1,65 Einwohner, im Umland (hier Landkreis München) 1,36. In Bayern liegt diese Quote bei 2,23 und im Bund bei 2,40. Das Umland ist damit nicht in der Lage, den Wohnraummangel Münchens auszugleichen, sondern leidet selbst – sogar noch mehr als München – an den Folgewirkungen.

Kein Wunder, dass die Versuche der Stadt München, Gemeinden im Umland, z. B. in der gesamten Planungsregion 14, zu mehr Wohnungsbau zu bewegen oder auch sonst gemeinsame Lösungen zu schaffen, bislang gescheitert sind.

Aber welche Gemeinden wären denn überhaupt bereit und könnten einen positiven Beitrag für München leisten? Ein Blick in das Landesentwicklungsprogramm des Freistaates Bayern hilft. Hier werden strukturschwache Regionen und Gemeinden aufgezeigt, die dringend mehr Arbeitsplätze brauchen und unter Abwanderung der Bevölkerung leiden. Hier wären Kooperationen notwendig! Laut der Verfassung des Freistaates Bayern wäre dieser verpflichtet, gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern zu schaffen.

Ein- zu Auspendlerverhältnis (blau) und Gesamtsteuereinnahmen (rot) vs. Einwohner/Arbeitsplatz (2023, aus Gemeindedaten des PV)

Im Folgenden sollen eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen werden, die den strukturschwachen Regionen in Bayern helfen würden und für München eine deutliche Entlastung bringen würden. Die Maßnahmen sind nach Wirksamkeit unterteilt und beschränken sich hier auf lediglich 20.

Rangliste – TOP 20 Maßnahmen zur Begrenzung des Wachstums in München

Höchste Wirksamkeit (Platz 1–5)

1. Arbeitsplätze steuern: Neue Behörden, Forschung und Verwaltung müssen in strukturschwache Regionen!

2. Studienplätze begrenzen: LMU/TUM nicht weiter aufstocken, stattdessen mehr Studienplätze in Augsburg, Nürnberg und in weiteren Städten in Bayern.

3. ÖPNV-Offensive: Schnellere S-Bahnen, Expresszüge und Tangenten, damit man bequem außerhalb wohnen kann.

4. München hat 8 % Leerstand im Gewerbemarkt – Hier sollten Wohnungen entstehen durch Umwandlung und durch Neubau. Das Gewerbe muss in strukturschwache Regionen.

5. Studentenwohnheime: Mehr günstige Zimmer außerhalb!

Sehr hohe Wirksamkeit (Platz 6–10)

6. Flächenmoratorium für München: Keine neuen Großgewerbegebiete – Bestehendes besser nutzen.

7. Pflicht-Quoten für bezahlbare Wohnungen in ganz Bayern: Ein fester Anteil günstiger Wohnungen in neuen Projekten, analog zu München.

8. Strukturschwache Regionen attraktiver machen: Mehr Kultur, Kitas, Schulen, Ärzte – damit Umzug raus aus der Stadt leichter fällt.

9. Bodenpolitik mit Erbbaurecht & Konzeptvergabe: Grundstücke gemeinwohlorientiert vergeben, jede Art von Spekulation verhindern oder zumindest bremsen.

10. Gewerbesteuer feinjustieren: München etwas teurer, ausgewählte Standorte günstiger!

Mittlere Wirksamkeit (Platz 11–15)

11. Behörden & Hochschulen als Anker auch in strukturschwache Regionen: Neue Institute und Ämter bewusst außerhalb aufbauen.

12. Schnelles Internet: Glasfaser/5G zuerst dort, wo viele pendeln – Homeoffice wird leichter.

13. Smart Work: Homeoffice-Quoten und Co-Working an Verkehrsknotenpunkten

14. Polyzentral denken: Bestimmte Regionen als „Mini-Zentren“ festlegen und gezielt fördern.

15. Pendlerkorridore ausbauen: Dichte Express-Linien, clevere Umsteigepunkte – schnell und simpel.

Ergänzend, unterstützend (Platz 16–20)

16. Großvorhaben nur mit Ausgleich: Neue Mega-Zentralen in München nur, wenn Wohnraum/ÖPNV mitgeliefert wird.

17. Forschungsförderung dezentral: Extra-Förderung für Projekte und Labore außerhalb Münchens.

18. Umzugshilfen in strukturschwache Regionen: Beratung, Miet-/Kautionsgarantien, Zuschüsse – der Schritt fällt leichter.

19. Keine zusätzlichen Mega-Events: Großereignisse eher in andere Städte – dadurch weniger Zusatzdruck. Olympische Spiele heizen den Zuzug nachweislich an.

20. Regionale Umlage: Ein Teil der Münchner Einnahmen finanziert ÖPNV und Wohnbau in strukturschwache Regionen – alle profitieren.

Es gibt viele weitere Maßnahmen, die man angehen kann und die zu einer deutlichen Verbesserung für unsere Stadt und auch für das nahe und ferne Umland führen könnten, vor allem in strukturschwachen Regionen: Man muss nur damit beginnen, Verantwortlichkeiten festlegen und den Fortschritt auch gegenüber der Öffentlichkeit kommunizieren.

Ein mögliches Szenario wäre wie folgt:

Die Stadt München nimmt das Steuer in die Hand. München richtet im OB-Referat ein Projektbüro „Wachstum lenken“ mit einer verantwortlichen Programmleitung ein, die verbindliche Ziele, Zeitpläne und Budgets steuert – und die Partner strukturschwache Regionen und Freistaat koordiniert. München führt und veröffentlicht ein monatliches Dashboard mit Ampelstatus. Abweichungen werden im Stadtrat transparent berichtet und mit Nachsteuerungsbeschlüssen korrigiert.

Weckruf: München und strukturschwache Regionen – jetzt gemeinsam handeln

In München treffen viele neue Jobs auf viel zu wenig Wohnungen – die Folge sind stark steigende Mieten, volle Züge und wachsende Pendlerströme. Das ist kein Stadt-gegen-Land-Thema. Wenn München entlastet wird und strukturschwache Regionen gezielt aufwertet werden, gewinnen beide Seiten: München bekommt Luft bei Mieten, Kitas, Schulen und Pflege – strukturschwache Regionen erhalten hochwertige Arbeitsplätze, Investitionen, Kultur, besseren ÖPNV und verhindern einen Bevölkerungsrückgang.

Die Autoren:

Dirk Höpner, Stadtrat der München-Liste und Mitglied des Bezirksausschusses 24, ist studierter Informatiker und seit Jahren Geschäftsführer bei einem großen Münchner Sozialunternehmen. Sein Ziel als Stadtrat ist, dass München in seiner sozialen, ökologischen und finanziellen Dimension lebenswert bleibt bzw. es wieder wird.

Dr. Herbert Stepp ist gebürtiger Münchner, wohnt in Planegg, gehörte dort 18 Jahre dem Gemeinderat an und ist dafür bekannt, dass er durch seine analytische Denkweise und seine Berechnungen schon so einige Fehlentscheidungen verhindert hat. Beruflich war er als Physiker am Campus Großhadern in der Entwicklung von Bildgebung zur Tumorbekämpfung tätig.

Dieser Text stammt aus dem Online-Magazin STANDPUNKTE 10./11./12.2025 „München und das Umland – Geschichte, Probleme, Perspektiven

Bildquellen:

- Bevölkerung Arbeitsplätze Miete 2009-2024: Dirk Höpner

- Ein- zu Auspendlerverhältnis (blau) und Gesamtsteuereinnahmen (rot) vs. Einwohner/Arbeitsplatz (2023, aus Gemeindedaten des PV): Dr. Herbert Stepp